1980年4月,施雅风先生要我到西藏去一趟,任务之一是以科学顾问的身份参加《中国的冰川》科教片的拍摄,任务之二是接待参加青藏高原国际讨论会的外国科学家的会后西藏旅行。这样,我有了第三次攀登珠峰的机会。

《中国的冰川》的拍摄者是上海科教片厂,主摄影师是殷虹,他所拍的《泥石流》科教片在全国放映后,影响很大,对我国泥石流的研究起到了促进的作用。

在唐古拉山口,我见到了许多古冰川遗迹和念青唐古拉山的第二高峰--热母岗日(海拔7048米)。它比珠穆朗玛峰整整低1800米,从山峰流出的冰川也比绒布冰川川小得多。但它与周围的群峰相比,仍然有鹤立鸡群之势,山势很陡峻,雪崩频繁。它还是个处女峰,等待着未来的征服者。

我们翻过冬古拉山之后进入冈底斯山脉。这里,山坡较平缓,山顶不像念青唐古拉山那样陡峻,河谷也较宽阔平缓,虽然见不到现代冰川,但是古冰川遗迹到处可见,看来它曾经被巨大的冰川覆盖。

在大竹卡附近,雅鲁藏布江河谷十分宽阔,但河岸上布满了沙丘,古冰川的遗迹也消失殆尽。显然,这里的气候炎热干燥,容不得古代冰川的存在。

我们连同汽车上了渡船,拉着缆索横渡了稚鲁藏布江,一直开进了后藏的首府、班禅的驻地--日喀则,参观了可与布达拉宫比美的札西伦布寺。

从定日出发,我们没有像前几次进山那样沿宽阔的朋曲河西行,而是跨过朋曲河沿着一条新建的公路盘旋攀登?座被称作定日南山的东西向山粱。

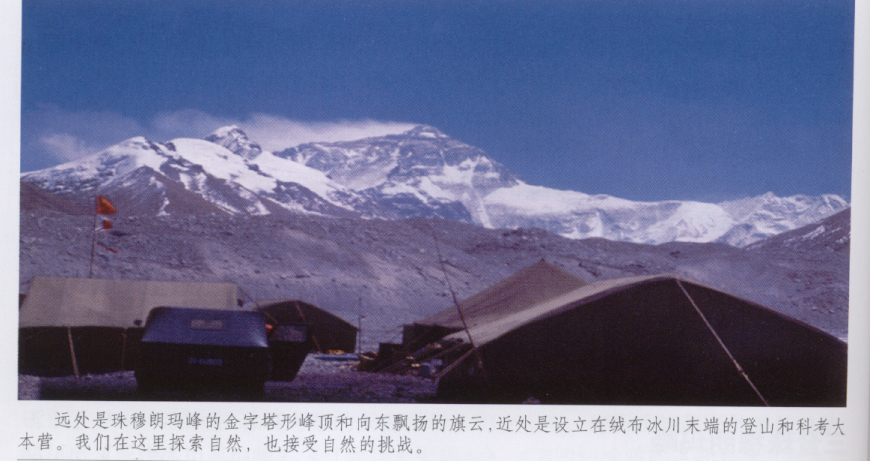

当到达山口时,南面呈现出银白色的大喜马拉雅山的雄伟山峦。天空晴朗,万里无云,世界最高峰群尽收眼底,我一眼就认出了挂着旗云的金字塔形的珠穆朗玛峰,在它的东面耸立着世界第五高峰--马卡鲁峰(海拔8463米),而西侧则可以看到卓奥友峰(海拔8101米)。

使我感兴趣的是在山口的大石块--漂砾,我问自己:它们是从什么地方搬来的呢?

定日南山只有5000多米高,不像是从这里发育的冰川的产物。最有可能的是从100千米以外的大喜马拉雅山的冰川搬来的,但当时的冰川有这么大的规模吗?那些冰川又是怎样翻越谷深达1000多米的札卡曲河谷而到达这海拔5000多米的山口呢?

我已经考察过祁连山、天山和喀喇昆仑山,我见过许多冰川地形,这次见到了这么多古冰川遗迹,我忍不住思索起冰川作用的规模来。

我们继续行走,在绒布冰川末端的河滩中扎营。这里已有几顶插着中国和日本国旗的棉帐篷。

王富洲从帐篷中走出来,这使我又惊又喜。我们相互拥抱,亲切极了。

王富洲邀请我们进了他的生着火炉的帐篷里,喝着刚烧开的酥油奶茶。

老朋友相见,多少话儿要说啊!

自1968年在珠峰相别后,我们十多年没有见面了。他说,他只是从别的登山队员那儿得到一些我的消息:一会儿进了牛棚,一会儿“解放”了:一会儿又挨了批斗,一会儿又出国了。他仔细端详着我说:“还是那样活跃,只是变老了!”

其实,王富洲自己也变老了,他比我大五岁呀!他告诉我,他这次是陪同日本人来登山的,珠穆朗玛峰已经向世界开放了。

在营地附近的一个石堆丘上,我找到了王鸿宝的墓地。我久久地站在墓前悼念着,沉思着,他那热情的笑脸、不知疲倦的身影涌人我的脑海。

第三次登珠峰,我的体力已远不如前两次了,但高山适应性却还好,睡得着,吃得下。

听说我们要拍电影,王富洲带着登山队员们来助阵。他们穿上登山用的冰爪,套上登山救生绳,带着冰镐,攀登冰墙崖壁就像猴儿爬树一样快捷。

第三次登珠峰我还带了简便的仪器,准备获取一些新的科学数据。

在海拔6000米的冰塔林上部,我用从瑞士订购来的蒸气钻在冰面上打钻孔。

我与张文敬一起费了一整天时间,用掉了从大本营背上山的两塑料桶汽油,才打下去三米多。我不明白,“冰川之国”瑞士的先进器材在阿尔卑斯山冰川上到处使用,为什么到了珠穆朗玛峰就不灵了呢?

当我把半导体的测温仪的探头放下去时,发现冰中的温度是零下十度,我明白了,这是两地冰川的物理性质不同的结果。

阿尔卑斯山的冰川是在湿润气候环境下发育的,冰川下降的海拔较低,冰川冰的温度高达零度,人们把它叫作温性冰川。用他们设计的高压锅式的蒸气钻很容易钻出深数十米的冰钻孔,而珠峰北坡的冰川是在干燥的气候环境下发育的,冰川分布海拔高,冰川冰的温度很低,人们叫它为冷性冰川。

这次钻冰的失利,引起我自行设计研制适用于中国冰川的野外仪器的决心,回兰州以后,我说出这个想法并在所里招标。

不久,张样松、张金华和钱嵩林参考许多国内外资料,设计加工出了一种小锅炉式的蒸气钻,后来又与梁淑云工程师合作研制了一种效率更高的热水钻,在中国许多冰川和在南极纳尔逊冰帽上广泛使用,还多次打透厚100多米的冰层到达冰川底部。

再往上攀登,大家的高山反应重了,不能同行,我独自一人继续攀登到海拔6600米的北坳脚下。

我想补充一些成冰作用的资料,便独自一人登到了北坳坡脚的起点处,没有想到竞发现了很厚的粒雪层。我挖着雪坑,到了两米多深处仍然见不到附加冰层的踪迹,我猜想,这可能是这里受雪崩的影响,积雪量特别多的原因。

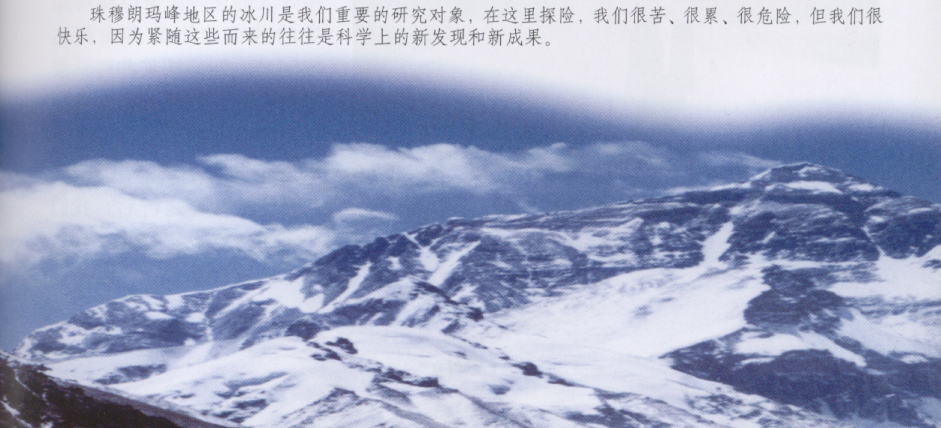

这次考察的重要收获之一是发现冰川有许多变化。

对照第一次珠峰考察时测绘的珠穆朗玛峰地区的大比例尺地形图,发现有三条小的悬冰川消失了,东绒布冰川的末端向后退缩了100米,中绒布冰川末端的位置没有变化,仍然像1966年见到的那样,冰舌尾部盖着厚厚的泥沙和石块(叫作表碛),但在冰塔林的下部,许多冰塔消失了,只留下小冰塔和冰芽,进入冰塔发育的老年期。

看来,20世纪,由于人类排放过量的二氧化碳而引起的全球温度上升,已经影响到了喜马拉雅山地区。

珠峰地区冰川的退缩是明显的,但在另一些地区我却看到了相反的现象。

在我们从珠峰考察回拉萨的路上,我同张文敬又顺路考察了羊卓雍湖附近的抢勇冰川。

这是一条长5.5千米的山谷冰川,李吉钧和郑本兴教授曾于1975年考察了这条冰川。当时,它正在前进。

我们根据设在冰川边缘的一个固定标志测量,发现抢勇冰川还在继续向前推进,从1979年8月20日到1980年4月30日,共前进了14米,冰川末端崩塌下来的冰体压在了长着草的地面上。

我们根据设在冰川边缘的一个固定标志测量,发现抢勇冰川还在继续向前推进,从1979年8月20日到1980年4月30日,共前进了14米,冰川末端崩塌下来的冰体压在了长着草的地面上。 最近,我见到一篇报道,说一个美国人发表文章说,喜马拉雅山的冰川在快速退缩,在21世纪内会全部融化干净。

我不相信这个神话,因为,在大自然已经生存了数十万年的上万条冰川,不可能仅因人类不自觉造成的影响,而在100年内消失。

为此,我研究了一个预测模型。我的预测是:从现在开始,如果气温是以每百年一度的速率上升,珠蜂北坡的绒布冰川的寿命高达1856年。即使按某些科学家所估计的气温按每百年五度的灭绝性速度增加,这条冰川也还将生存489年。

这次珠峰之行后,我们还重游了希夏邦马峰,会见了老朋友许竞。

许竟是1964年希夏邦马登山队和1966年珠峰登山队的总队长,他的年龄与王富洲的差不多,但身材较瘦小,行动十分敏捷,据说他可以用两个手指勾住岩峰,身体悬空达十分钟之久,是著名的登山英雄。

许竞向我介绍了开放中国高山的过程和现在的做法,我从他的介绍中得到了很大的启示。四年后,在我担任兰州冰川研究所所长时,就是按登山队的做法开放了中国的冰川,从而打开了中国冰川国际联合考察的大门,加速了中国冰川研究的发展。

在返回拉萨时,我为了多看一些喜马拉雅山景象,坚持走新路。

在岗巴附近,我见到大喜马拉雅山麓分布着许多漂砾,与希夏邦马峰山麓的情景一样。我十分兴奋,对张文敬说:“这就是施雅风、郑本兴他们定名的希夏邦马峰冰期啊!在数十万年前,冰川曾将整个大喜马拉雅山覆盖,形成了长上千千米,宽上百千米,厚上千米的大冰盖啊!”

这是我这次珠峰考察中的一个意外收获。

另一意外收获,就是再次来到冰川泥石流灾害严重的波密地区,考察了墨脱公路上的雪崩,在陪同外国科学家沿中尼公路考察时还见到了聂拉木一障木段的严重雪崩灾害。

第三次登珠峰,收获很大。回到兰州,我不但没有受到像上两次那样的不幸待遇,相反,一个使我振奋的消息传来:我已被中国科学院确定为1981年度参加澳大利亚南极考察的人选了!