1968年舂,中国科学院自然综合考察委员会通知将进行珠峰补点考察,以第五专题为主,冰川方面只给两个名额。

当时,我刚从新疆0503公路搞雪崩研究回单位。知道情况后,我主动要求参加补点考察。

第二次上珠峰,我的高山适应性和体力都不逊于第一次珠峰考察,我决心要把1966年因提前撤队造成的损失补回来。

由于受到“破四旧”的劫难,曾是金碧辉煌的绒布寺已变成一片废墟,大家只能住帐篷。

我先到中绒布冰川海拔5600米营地,接着与测绘组的王文颖等一起穿过密集的冰塔林,最后到达海拔5981米的洛拉山口。

天色已暗,我隐约看了一下珠峰南坡尼泊尔境内的孔布冰川,便加紧挖雪坑,观测成冰作用。

使我惊奇的是:这里粒雪层的厚度只有50厘米,以下便是新生的附加冰。这与我在天山冰川粒雪盆中所见的有很厚粒雪层的情况很不一样。在回途中,王文颖掉了队,在冰塔林中迷失了方向。当我们连夜找到他时,他的脖子已红肿,步履艰难,我护送他回大本营休息。

接着,我又同王彦龙及两名解放军战士在绒布冰川海拔5500米处建营。经过两天的行程,到达西绒布冰川粒雪盆,这里也被附加冰覆盖,只有很薄的粒雪层。在海拔5850米的努布拉山口,冰面十分平坦,没有任何路标,我险些踏上尼泊尔境内的纳米穆巴冰川。

5月下旬,我们到东绒布冰川上去考察,这是这次补点考察中最重要的部分,因为这是1966年第一次考察中的重点地区,我们在那里安装、布置了许多观测标志,也就是说播下了种子,只不过“文革”风暴使我们未能等待收获季节的来临,就匆匆地撤离了。

那些留在冰川上的标志和仪器都怎样了?它们记录了哪些珍贵的数据?

要知道,在这海拔极高的冰川上,每取得一个科学数据都要付出很大的代价啊!

由于高山反应严重,王彦龙和配合我们工作的解放军战士相继病倒,留在大本营养病。

为了挽回两年前突然撤营造成的损失,我带着一名战士小李攀登东绒布冰川。

那里为测绘及太阳辐射观测设立的高山营地还没有撤下来,我们不用带全套的登山装备和生活用具,但两个人最简单的装备也有60来千克。

我已有了近两个月的高山适应锻炼,体力很充沛,背起约30千克的背包匆匆上山。

绒布冰川右侧碛上的土柱,东绒布冰川末端的冰碛丘陵,海拔5900米营地两侧高大的冰塔林都与两年前一样,静静地迎接着一批又一批的攀登者。

经过两天的行军,我们登上了东绒布冰川的粒雪盆,发现两年前我们插在这里的测量标记全部失踪。我在粒雪盆中寻找了整整一天,没有见到任何踪迹。

哪里去了呢?

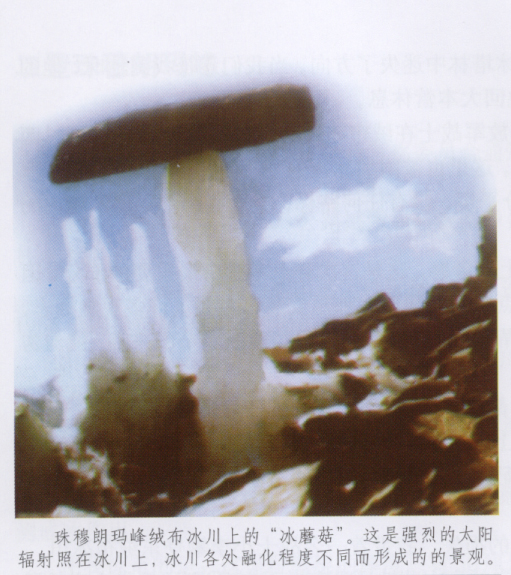

在海拔这样高的冰川上,绝不会有人冒险来将这些标志“愉”走,惟一的解释就只可能是冰川自己的“恶作剧”:珠峰地区强烈的太阳辐射使冰层发生剧烈的融化,经过两个夏季的消融,全部标志都融出冰层,倒在冰面上,冬季的积雪又将这些标志埋在雪下,掩藏在冰川里。

我虽然没有得到东绒布冰川的物质平衡和运动速度的数据,但这激起了我对珠峰地区冰川成冰作用的兴趣。

第四天,我们终于又登上了海拔6600米的第三号高山营地。

我到处寻找两年前设在这里的气象哨,最后在一处乱石堆中见到了散了架的百叶箱,原来放在箱内的玻璃仪器都被打碎,只有一支最高温度表完好无损。

我想,这可能是雪崩气浪将百叶箱破坏。使我惊讶的是,最高温度表记录了曾经到达过47摄氏度的高温。这为我以后解释珠峰地区的特殊的成冰作用提供了证据。

这一天,天气晴朗,万里无云,风也很和暖,这是在季风“爆发”前难得的好天气。

我决定轻装到东山口去看看。

小李体力消耗很大,说头痛得很,步子十分缓慢。

我甩开小李,单独加速向东山口前进。

东绒布冰川的粒雪盆开阔平坦,表面没有粒雪,乳白色的附加冰层裸霹在外。我沿途顺利,只用了两个小时就到了海拔6500米的东山口。

接近山口处,冰面坡度变陡,粒雪层增厚,冰面裂隙增多、加宽,许多裂隙还暗藏在粒雪下面,我只有用冰镐探路,发现有裂缝,就跑着跳过去。

在山口上我见到了珠峰东侧最大的冰川--康雄冰川,它的源头直接从珠峰顶以巨大的三角面倾泻而下,在海拔5500米处汇集成表面满盖碎石的长龙,向东延绵而去,它的末端一直下伸到海拔4500多米的卡玛河谷。

不久,从东面升上一股积云,它沿着康雄冰川的表面,缓缓而上,但在东山口附近停下来了。

我知道,这是印度洋的季风在沿着朋曲河、卡玛河来到了珠峰腹地,但它很难越过高高的东山口到达东绒布冰川,以致形成了珠峰的北坡与东坡之间的巨大气候差异。

我赶忙挖起了雪坑,又使我惊奇的是,在约一米厚的粒雪层下仍然见到新形成的附加冰层。到了海拔这样高的地方,我还是没有见到前苏联冰川学权威舒姆斯基预测的完全不发生融化的重结晶带!

在返回的路上,我遇到了等待着我的小李。我们回到海拔6325米的临时营地,匆匆收拾了全部装备,背起背包向下撤营。

在海拔5900米营地,所有帐篷和装备都已撤下了山,我们只有继续下撤。

到了海拔5800米的远东绒布冰川口,已是下午了。

我想起曾答应过王文颖顺便到东绒布冰川去拍几张照片,以弥补他们立体摄影测量中的死角。

我顾不得一天的劳累,打发小李先走,又爬上了海拔6100米的东绒布冰川的粒雪盆,赶在天黑之前拍了几张东绒布冰川源头的照片。

天已完全黑下来,我在冰塔林和冰碛丘中跌跌撞撞,摸索着行走。

当我回到海拔5459米营地时,已是深夜12时。

大家见了我这个深夜的“冰川来客”,十分惊奇。

原来小李害怕因丢开了我而受批评,没向营长报告冰川上还有人。担任海拔5400米营地营长的解放军副连长以为东绒布冰川上的全体考察队员都已撤回,准备第二天全部撤回绒布寺。

后来,每当我回忆起这次绒布冰川考察时,心里感到十分后怕:独自一人在冰裂隙区跳来跳去,摸黑在冰碛丘中爬上爬下,万一出险,无人相助,只有等死。但当时,我并没有恐惧感,心里想的只是探索珠峰冰川的成冰之谜,只管登高,多取资料。

也不知是从哪里来的那股劲:在20多小时中,在高海拔的冰川上,负重30千克,行程30余千米,上下攀登2000米,我却并不感到十分疲倦。

我对这次补点考察十分满意,因为终于补回了第一次考察中未能完成的任务,特别是发现了珠峰独特的成冰作用。

6月初,我怀着胜利的喜悦从珠穆朗玛峰回到了兰州,但我万万没有想到的是,像1966年第一次珠峰考察回来时那样,我受到了更加残酷的政治迫害。

对我的冲击持续了许多年。但这次冲击,我没有惊慌失措。还是在呆牛棚里的时候,我就悄悄地整理着从绒布冰川上取回的资料,开始思索着珠穆朗玛峰成冰作用的奥秘。

1971年秋,我从下放的农村调回来,施所长也被“解放”。这才让我有机会进行已搁置了四年的珠穆朗玛峰考察的总结工作。

1972年,在施先生的组织下,第三专题组的主要科研人员在兰州集中,此外还请来了1960年第一次珠峰考察的王富葆和王明业先生,进行珠峰科考的系统总结,编写出《现代冰川与地貌》、《气候与太阳辐射》、《第四纪地质》三部专著,后来在1975年相继出版。

在刘东生、施雅风等人的活动下,1972年10月在兰州召开了全国珠峰综合科学考察的学术报告大会。

关于珠峰冰川学研究的综合性论文于1974年在刚复刊的《中国科学》上发表后,在国际上引起了很大反响。日本冰川学家牛木久雄将这篇文章全文翻译成日文,在日本的《雪冰》杂志上发表,作为日本刚开始的喜马拉雅山冰川学研究的主要参考文献。在译者评论中,他称这篇文章“有探讨整个亚洲冰川作用特征的气概”。

1986年和1987年,珠峰冰川考察的成果与其他专题的成果一起以“青藏高原的上升及其对自然环境和人类的影响”为题,先后获得中国科学院的特等奖和国家自然科学一等奖。我有幸被列入主要贡献者名单。

我们几次冒险攀登所付出的心血最终得到了社会的认可,但为此我们付的代价太大了,等待的时间也太久了。