1964年,希夏邦马峰考察成果在北京国际科学讨论会上报告后,中国科学院开始酝酿对珠穆朗玛峰和青藏高原的综合考察。

1965年,施雅风先生带我到北京,向竺可桢副院长汇报组织珠穆朗玛峰考察的设想。最后,我们决定1966年开始对珠穆朗玛峰及其周围地区开展大规模综合科学考察,并以此作为对青藏高原综合考察的起点。

综合考察由中国科学院自然资源综合考察委员会负责具体组织实施。

这次考察与中国登山队密切配合,但不是作为登山队中的科考组,而是作为中国科学院主持的独立的科考队。刘东生为队长,施雅风、冷冰和胡旭初为副队长。

兰州冰川冻土所分别参加第三(冰川及气象)和第五(测量)专题组。我被任命为第三专题组副组长,组长为高由禧。王文颖为第五专题组副组长,组长由西安测绘局的人员担任。

参加在世界第一高峰进行的冰川考察,还被委以重任,我一方面感到欣喜,另一方面觉得责任重大。

我不到30岁,要组织和领导这样大的队伍,完成这样重大的科学任务,总觉得难以胜任。

1965年下半年,我开始着手制定冰川考察计划、组队等准备工作。

我想,这次考察不能像在希夏邦马峰那样只作短期考察,而要搞定位观测。因此,我作了个为期两年的考察计划。

我们出动了多数研究和技术骨干,分春季考察和夏季定位观测两批人员,准备按刚结束不久的第三届国际地球物理年冰川学研究的标准,在世界最高峰大干一场。

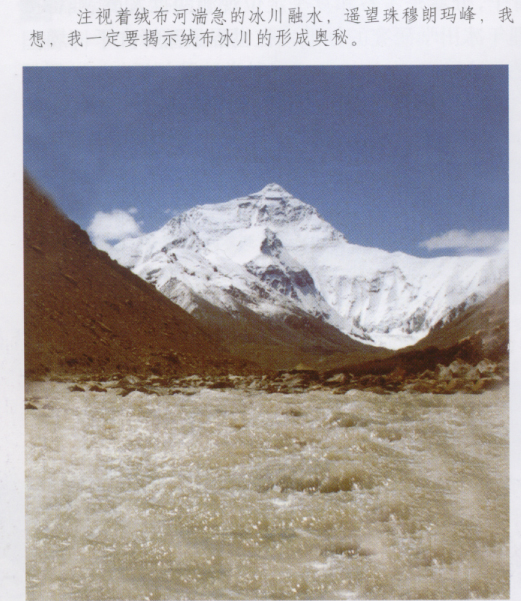

1966年3月考察队要出发时,施雅风先生突然接到中国科学院院部通知,必须赶赴云南调查一次灾难性大滑坡。于是,高由禧先生留在兰州,由我和王文颖带队到达海拔5000米的绒布寺大本营。

考察初期,我们受到了一些挫折。

第五专题组要将数百千克重的测量仪器和物资运上一个海拔7000多米的山头,原来说好请登山队协助,但是,由于遇到连续二天的坏天气,影响了登山进程,登山队准备利用这几天的好天气突击赶运登山物资,建立高山营地,因此抽不出人力来支援科考队。

第五专题组的工作不能延迟,科考队决定依靠自己的力量解决问题。

我把第三专题组的队员全部动员起来,支援第五专题组的工作。

两个专题组30多名队员把需要搬运的东西一“抢’而空,浩浩荡荡向海拔7000米的无名山峰(后来定名立新峰)进发。

从海拔5400米的一号高山营地到立新峰,直线距离只有5千米,但垂直高差达1600米。路很难走,先是近45度的碎石坡,接着是陡崖坡,最后是冰雪坡。

忍受着攀登的劳累和艰险,克服着严重的高山反应,队员们终于登上了海拔7078米的立新峰。

由于过度疲劳和高山上的强烈辐射,刘潮海、曹梅盛和苏珍都得了眼疾,经登山队的随队医生检查是视网膜脱落,其中刘潮海、曹梅盛两人特别严重,被急送拉萨军区医院救治,苏珍症状较轻,仍坚持考察。

曹梅盛是清华大学水利系1961年毕业的,他是我国最早研究积雪的学者,研制了一套取冰芯的热电钻。

由于在珠峰考察中视网膜脱落,曹梅盛不得不中途退出考察,返回兰州治病,由他一手研制的热电钻也没有派上用场。

这次眼病对曹梅盛的影响是很深远的,到了花甲之年,他的视力已减到0.1,但他仍坚持科研工作。

每当我见到迎面而来却视而不见的花鬓的曹梅盛教授时,就引起了我对过去的回忆,为他在珠峰考察中作出的牺牲而感动。

为这次珠峰冰川考察付出代价最大的是谢维荣。

为了进行珠峰冰川温度和气象的长距离有线遥测,我们采购了27千米长的导线,共27个木箱,满满装了一大卡车。这批器材由谢维荣负责从兰州运到绒布寺大本营。

当汽车行驶到青藏公路的五道梁附近时,因躲避迎面飞驰而来的汽车而发生了翻车事故。谢维荣伤势严重,被送回兰州医治。他的大脑严重受损,以致终身伴随剧烈头痛。在这次事故之后的前十年:谢维荣还能断断续续地坚持科研工作,后来就完全丧失了工作能力,成了终身残疾。

在这次考察中,受伤、生病的还有几起。王宗太因吃了未煮熟的羊肉,得了肠炎,提前回拉萨住院。我在东绒布冰川的冰塔林中摔伤了脚踝,回绒布寺休息了一周。面对挫折,全体队员仍然情绪高涨,斗志昂扬,各项观测工作都如期开展。

从绒布寺的登山及科考大本营(海拔5000米)到三号高山营地距离只有25千米,高差也只有2600米,但必须行走三天。

在适应性行军中,每个队员负重平均为20千克,每天行军约五六个小时。

我们先将仪器、装备运到海拔约5400米的一号营地,继续前进,不久后便到了东绒布冰川。

东绒布冰川是从北坡攀登珠峰的必经之路,这条冰川的下部是冰碛丘陵,登山队必须在丘陵与洼地之间曲折绕道行走。

冰川中部是冰塔林,冰塔高约50米,很难行走。好在有一道由两支冰流汇合而形成的中碛,比较好走,我们沿着中碛往上登。

二号营地就设在中碛上海拔5900米处,这是登珠峰的第一道临界高度。

从二号营地到三号营地道路比较平坦。

在海拔6100冰川的裂隙旁,我们见到被冻在冰面上的衣物。老登山队员说,这是一个英国登山者的遗物,他们在1960年首次登珠峰时发现了这位殉难者的遗体,可能是1921年在攀登北坳时遇到雪崩而遭难的。

我算了一下,从北坳下到海拔6100米处,距离约3000米,这位殉难者的遗体在东绒布冰川上流动了35年,折算冰川表面的平均运动速度是每年75米,这与我们后来测量的数据很相近。

到达海拔6600米的三号营地时,大多数队员感受到了较重的高山反应,但我的头脑一直很清醒,没有像登希夏邦马峰时那样狼狈。

5月,第三专题组转移到中绒布冰川考察,我们在海拔5400米的冰塔林末端建立了冰川观测场,开始了冰川的综合观测。

这时,大家都基本上适应了高山气候,工作顺利开展。

晚上,大家挤在搭在冰面上的高山帐篷里,有说有笑,充满着青春的热情,享受着丰收前的喜悦 。

6月初,大家的高山适应能力增强。大家正准备全面开展观测时,“文化大革命”开始了。

科考队党委决定提前撤队。

当我得到这个消息后,心里很着急,觉得对第三专题组的影响太大,因为各项观测项目均已布好了测点,要到9月才能得到观测结果,如果突然撤队,就等于只有播种,没有收获。

我多次找党委要求第三专题组能按原计划留在绒布寺,坚持冰川。水文、气象的定位观测,但队党委以安全没有保证为由,要求一律撤离。

6月上旬,考察队撒到拉萨。

在拉萨召开的考察队大会上,我和王文颖成了“反党分子”,被停了职。

回到兰州,我被戴上“反革命修正主义分子”的高帽子,勒令隔离反省。

同时,施稚风等人被揪斗,许多人被贴大字报。

珠峰野外考察的总结被撂下,我的“一登珠穆朗玛峰”的经历就这样结束了。