回到兰州不久,听到要派人考察青藏高原冻土的消息,我赶忙到中国科学院兰州冰川冻土所筹委会去打听。

接待我的是筹委会主任施雅风先生,他向我简要介绍了课题的由来。

原来,国家正计划修筑一条从西宁到拉萨的铁路,铁路要穿过高原上大片永久冻土区,因此,中国科学院要组织队伍去高原考察。

了解了我的一些情况,施先生非常高兴,欣然邀请我参加刚组建的青藏高原冻土考察队。

1961年4月,我独自一人赶往考察队的大本营--青海省的格尔木市报到。

从兰州出发,我在柳园车站下车后赶紧打听去格尔木的汽车。

一名公安人员跟着我走了一段路之后,把我带到一个房间,仔细打量我穿的留学时发的皮大衣,检查我从前苏联买的“接班人”照相机,并再三盘问我来青海的目的等问题。

我出示了工作证和到格尔木报到的介绍信后,他叫我呆在屋子里别动,说我的问题要打电话向上级请示。

被拘留了一个晚上后,他释放了我,笑着说:“误会,误会,兰州大学党委证实了你的身份。西藏平叛后不久,社会还不安定,从你的打扮、举止、随便照相来看,我们把你当作派遣的特务了。”

柳园是真正的戈壁滩,寸草不生。

我转汽车向西南行驶,汽车越过缓缓向上的荒滩,翻过阿尔金山的当金山口,进入柴达木盆地。

我转汽车向西南行驶,汽车越过缓缓向上的荒滩,翻过阿尔金山的当金山口,进入柴达木盆地。 柴达木盆地是一望无际的白色盐湖,盐湖上的汽车道路平坦笔直,表面光亮漆黑。

汽车在盐湖上行驶,车速极快,我们很快就到了格尔木市。

考察队其他队员早就到达了格尔市。

考察队由中国科学院冰川冻土研究所主持,队员来自兰州、长春、唐山等,队长杜榕桓是1956年从北京大学地理系毕业的,参加过中科院组织的好几个综合考察队,是一个地貌学家。副队长周幼吾,是莫斯科大学地质系冻土专业1959年的毕业生。早在1957年,我就认识了她,她算是我的师姐了。

记得在我选定“极地与冰川”专业时,听说地质系有两位与我的专业相近的冻土专业留学生,我就主动拜访了他们。

我先见到的是童伯良,他书生味很浓,谈话不久就向我介绍刚出版不久的前苏联著名冰川学权威舒姆斯基著的《结构冰学原理》。

接着,我拜访了周幼吾。她是一位活泼爽朗的大姐,与她在一起总是笑声不断。

在格尔木,我与周幼吾重逢,都非常高兴。她津津有味地回忆起我和她1959年冬季与其他中国留学生一道在莫斯科郊游的情景。

那时,我刚学滑雪。当我从山坡上往下滑时,控制不住方向,一下子把还在山坡下学习滑雪的周幼吾撞倒了。但她毫不介意,哈哈大笑说:“你这个愣小伙子!’

杜榕桓和周幼吾1960年就到青藏高原考察了一次,算是老队员了。

上山时,我和杜榕桓并排坐在大卡车上。大卡车沿着青藏公路行驶时,他不停地向我讲解沿途的地貌。在昆仑山麓,他告诉我从沙海中露出来的孤立的山头叫作残丘,进山后过一座很窄、下面很深的昆仑桥时,他说这是格尔木河下切造成的,是强烈的新构运动所致,在纳赤台兵站附近,他指着山坡上的黄土说,这是黄土风成学说的证据。

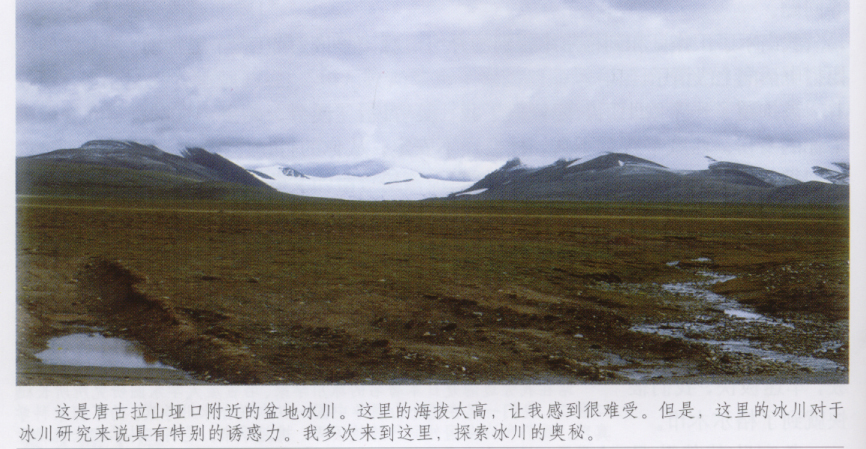

到了西大滩,我眼前出现一排雪山,一条条像玉龙一样的冰川直挂山间,我兴奋极了,心想该轮到我来介绍冰川了。

正在琢磨如何介绍冰川时,我惊奇地发现,这里的冰川与我在高加索见的冰川很不相同。高加索的冰川总是与森林为伴的,给人以幽静华丽的感觉,而昆仑山的冰川直伸进荒漠,给人以庄重雄浑的感受。

在这样干旱的环境下,冰川如何能发育、生存呢?

当时,我还搞不清。后来,经过几年研究,我才弄明白,并将这种冰川定名为大陆型冰川。

在翻越昆仑山的过程中,我见到一个高10多米的大冰丘,下车爬上去一看,中央露出了冰核。

周幼吾说,冰丘的出现说明我们已经进入了永久冻土带。

的确,这个冰丘与我在北极瓦尔库塔苔原上所见冰丘相似,是地下水在永久冻土层冻结膨胀,顶托上面的土层形成的。

冰丘很大,直径30一40米,高5—6米,顶部开裂,洼陷处露出巨大的冰核,比我在前苏联北极苔原湿地上所见的像坟堆一样的小冰丘群壮观多了。

翻越海拔4700米的昆仑山口后,在我眼前展现出了一片广阔的平坦地,向北看觉得昆仑山没有上来时那样高大,简直变成矮小的山丘了。

是啊,青藏高原是世界屋脊,站在这里看山,再高的山也显得不高了。

我抑制不住激动的心情,仔细欣赏青藏高原的壮丽风光。

楚马尔河是长江源头通天河的南支流,河水呈红色。长春地质学院的老师说,那是它的源头经过第三纪红色砂岩之故。

上高原的第一站是五道梁兵站,晚上我们就在这里住宿。

我头发昏,微微有些疼,一问大家,都差不多。

这是高原反应,因为这里海拔是4640米。

听老西藏说,这是初上高原适应气候的第一关。由于是第一关,人们对高原缺氧的反应十分敏感,也很强烈,于是有了生动而形象的顺口溜:“到了五道梁,不叫爹也叫娘。”

第二天清早,我们起程向高原腹地前进,汽车在微有起伏的高原上行驶,地面是稀疏矮小的草地,这与我在北极所见鲜花盛开,植物茂密的苔原很不一样。我想,这或许与这里干旱的气候有关。

汽车缓缓驶过一个不高的山梁。杜榕桓说,这里叫可可西里山。

可可西里山是青藏高原上一条东西走向的著名山脉,公路以西是只有野驴和藏羚羊出没的无人居住区。

果然,沿途我们见到好多野生动物,它们??发现我们就跑得无影无踪。道班工人曾告诉我们,前几年它们根本不怕人,这几年有许多人上高原打猎改善生活,还开着吉普车和摩托车深入公路西侧的无人区,因此它们远远地见人就逃了。

我们在高原中部一个叫风火山的地方扎营,重点进行冻土测绘和地下冰的考察。这使我有机会仔细观察高原的冻土和冰缘现象。

几天考察下来,我发现青藏高原的冰缘地貌与前苏联北极地区有很大的差别,这里见不到北极地区普遍分布的构造地形,如丘状苔原、斑状苔原、多边形苔原,而普遍发育着重力型地貌,如石河、泥流等,这证明青藏高原在持续抬升。

最为奇特的是我怎么也找不到在北极地区普遍分布的成网格状分布的脉冰,但在多年冻层的顶部却广泛发育着厚度达1米以上的覆盖型地下冰。这种冰在山坡的坡脚受到破坏时发生融化,其表面的土壤便不断地滑塌下来。这种地下冰我不但从来没有见过,而且也没有见到文献报道。

这种特殊的地下冰引起子大家浓厚的兴趣,我们在风火山上挖了很多探坑,测量这种厚层地下冰的物理性质。下山总结时,我们对它的成因又展开了热烈的讨论。

后来听童伯良说,前苏联一位叫罗蒙诺夫斯基的冻上学家,写过一篇关于这种地下冰成因的文章,认为是冻土层上部反复冻结融化的结果。

到了20世纪80年代后期,中国冻土学家程国栋对这种地下冰作了专门研究。他借在美国进修的机会用实验证明厂这种冰的形成过程,提出了较系统的理论,并应用于青藏铁路的工程设计中。他本人也因这一主要成果被选为中国科学院院士。